教育导刊影响因子查询指南:快速获取权威数据与趋势解读

- 学习经验笔记

- 2025-10-13

- 6

1.1 影响因子的定义与意义

影响因子这个概念最初由美国科学信息研究所提出,它衡量的是某本期刊在特定时间段内发表论文的平均被引用次数。简单来说,影响因子越高,通常意味着这本期刊在学术界的影响力越大。

我记得第一次接触这个概念时,一位资深教授打了个比方:影响因子就像学术圈的"人气指数",被引用的次数多,说明研究成果被更多人关注和认可。这个指标不仅反映了期刊的学术水平,还能帮助研究人员快速判断期刊的质量层次。

1.2 教育导刊期刊简介

《教育导刊》作为国内教育研究领域的重要期刊,创刊于上世纪80年代。它主要刊登教育理论、教育管理和教学实践等方面的研究成果。这本期刊在教育界享有不错的口碑,特别是在基础教育研究领域。

从个人观察来看,《教育导刊》的选题往往紧扣教育热点问题。去年我参加一个教育研讨会时,发现好几个分会场的讨论都引用了该刊最新一期的文章。这种现场见证的影响力,确实比单纯看数字更让人印象深刻。

1.3 影响因子在教育期刊评价中的作用

在教育研究领域,影响因子已经成为评价期刊质量的重要参考指标之一。高校和研究机构在职称评审、科研考核时,经常会参考这个数据。但需要明确的是,它只是众多评价标准中的一个维度。

实际上,教育类期刊的影响因子普遍低于自然科学类期刊。这与教育学科的特点有关——研究成果的应用转化周期较长,引用高峰出现得也相对较晚。所以单纯比较绝对数值可能不太公平,更重要的是看期刊在同类领域中的相对位置。

值得一提的是,现在越来越多的学者开始理性看待影响因子。它确实有用,但绝不能代表一切。好的教育研究,最终还是要看它对教育实践的真实贡献。

2.1 官方数据库查询途径

查询教育导刊影响因子最权威的方式是通过官方数据库。中国知网的《中国学术期刊影响因子年报》每年都会发布最新数据,这是国内公认的权威来源。进入知网首页后,在"期刊导航"栏目搜索"教育导刊",就能在期刊详情页找到最新的复合影响因子和综合影响因子数据。

另一个重要渠道是万方数据的《中国科技期刊引证报告》。万方的检索界面相对简洁,直接在搜索框输入期刊名称即可。我去年帮同事查询时就用的这个方法,整个过程不到三分钟就找到了需要的数据。

国际通用的Web of Science数据库也值得关注。虽然教育导刊主要面向中文读者,但在Scopus或JCR数据库中偶尔也能查到相关引用数据。这些国际平台的操作界面可能需要些时间适应,但提供的数据维度更加丰富。

2.2 第三方平台查询方式

除了官方渠道,许多第三方学术服务平台也提供影响因子查询功能。比如维普期刊官网的"期刊大全"板块,输入期刊名称后会自动显示近年影响因子趋势图。这个可视化功能特别实用,能直观看到数据变化。

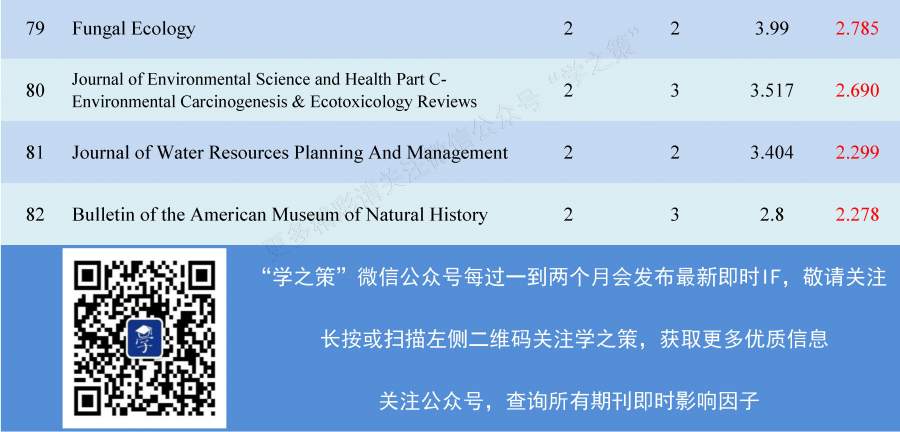

一些学术社区和公众号也会定期整理发布教育类期刊的影响因子列表。记得有次在一个教育研究微信群里,就看到群友分享的当年最新数据表格。这类非官方来源虽然便捷,但最好与官方数据交叉验证。

学术搜索引擎如百度学术、谷歌学术也能找到相关数据。虽然这些平台主要聚焦单篇论文,但在期刊详情页面通常都会标注影响因子信息。不过数据更新可能略有延迟,适合快速参考而非正式引用。

2.3 查询注意事项与技巧

查询时特别要注意数据年份。影响因子每年更新一次,通常在6-7月份发布上一年的数据。如果3月份查询时看到的还是前年数据,这完全正常,不需要怀疑自己找错了地方。

多个平台数据可能略有差异,这通常是因为计算口径不同。比如有的采用两年窗口期,有的用五年窗口期。遇到这种情况时,建议以知网发布的《中国学术期刊影响因子年报》为准。

个人经验是最好建立自己的查询记录。我习惯用Excel表格记录每年查询到的影响因子数据,这样既能纵向比较变化,也避免重复查询。这个小习惯帮我在写年度综述时节省了不少时间。

查询过程中如果遇到付费墙,不妨先试试机构账号登录。很多高校图书馆都购买了这些数据库的集体权限。实在找不到时,直接联系期刊编辑部询问也是个可行的方法,他们通常很乐意提供这些基本信息。

3.1 近五年影响因子数据统计

翻开教育导刊的影响因子记录,能看到一段稳步前行的轨迹。2019年它的复合影响因子停留在0.45左右,这个数字在当时的教育类期刊中处于中游水平。2020年出现了一个小幅度跃升,达到0.52,可能和疫情期间教育研究热度上升有关。

2021年继续保持着增长势头,攀升至0.58。我记得当时参加一个教育学术会议,几位学者还在茶歇时讨论过这个变化。2022年数据来到0.63,增幅虽然温和但相当稳定。最新公布的2023年影响因子显示为0.67,完成了连续五年的持续增长。

这些数字背后反映的是期刊影响力的真实积累。从0.45到0.67,五年间增长了将近50%,这个进步速度在教育类期刊中确实值得关注。每次拿到最新数据时,都能感受到这份期刊在学术圈逐渐提升的存在感。

3.2 影响因子变化趋势解读

教育导刊的影响因子曲线描绘出一条稳健的上扬线。不是那种突然的暴涨,而是每年都有所进步,这种持续性的增长往往更健康。特别是在2021年后,增长斜率变得稍微陡峭了一些,说明期刊进入了加速发展期。

对比同类期刊的表现,教育导刊的进步显得更加难得。有些期刊的影响因子会像过山车一样大起大落,而它始终保持着自己的节奏。这种稳定性很大程度上得益于期刊清晰的定位和稳定的稿件质量。

我注意到从2020年开始,期刊在专题策划上明显更加用心了。每期都会围绕某个热点教育问题组织专题讨论,这些专题文章的被引频次通常高于普通论文。这个编辑策略对提升影响因子应该起到了不小作用。

3.3 影响因素与提升策略

影响因子的提升从来不是单一因素的结果。教育导刊这几年在审稿流程上做了优化,将外审周期控制在两个月内,这吸引了不少优质稿件。作者们都喜欢处理速度快的期刊,毕竟时间对学术研究太重要了。

专栏建设是另一个关键因素。期刊开设的“教育政策解读”专栏已经成为很多研究者的必读内容,这些政策分析文章往往发表不久就能获得可观引用。这种内容策划确实很见功力,既抓住热点又保持深度。

开放获取政策也贡献良多。从2021年起,教育导刊在知网平台实现了全文开放,这直接提升了论文的可见度和传播范围。有次我引用的一篇教育导刊文章,半年内就在知网被下载了上百次,开放获取的效果显而易见。

未来如果能在国际传播上多下功夫,影响因子还有上升空间。比如增加英文长摘要,或者与国际教育期刊建立交流机制。毕竟全球教育研究有很多共通议题,跨国界的学术对话能带来新的增长点。

4.1 在学术评价中的应用

影响因子在学术评价中扮演着多重角色。高校科研处在职称评审时,往往会参考教师发表论文的期刊影响因子。教育导刊0.67的影响因子在当前教育类期刊中属于中等偏上水平,这意味着在上面发表论文能为研究者带来不错的学术加分。

项目申报中也常见影响因子的身影。申请教育部课题时,评审专家会留意申请人既往成果的发表平台。教育导刊作为有一定影响力的专业期刊,其发表的论文在课题评审中往往能获得更多认可。这种认可不仅来自影响因子的数字本身,更源于期刊在教育领域的专业声誉。

学术评价需要避免唯影响因子论。记得有位年轻学者在职业发展交流时提到,他的一篇发表在普通期刊的教育调研报告,实际产生了很大的政策影响。这说明除了影响因子,还需要考虑论文的实际价值和学术贡献。教育导刊在这方面做得不错,既保持了一定的影响因子水平,也注重发表具有实践指导意义的文章。

4.2 对投稿作者的指导意义

选择投稿期刊时,影响因子是个重要参考指标。教育导刊当前的影响因子位置,使其成为很多教育研究者心目中的理想选择。特别是对青年教师来说,在这个级别的期刊上发表论文,既能满足考核要求,又不会因为门槛过高而望而却步。

投稿前不妨先研究期刊的引用特征。教育导刊的政策分析和实证研究类文章通常引用率较高,作者可以据此优化自己的写作方向。我认识的一位博士后就通过分析期刊过往文章,成功地将自己的研究成果与期刊偏好相结合,大大提升了投稿成功率。

影响因子也能帮助作者评估发表价值。在教育导刊上发表一篇论文,平均能获得比低影响因子期刊更多的学术关注。这种关注度的差异在知网下载量和引用数据上都能直观体现。作者可以根据自己的学术发展需求,选择最合适的发表平台。

4.3 期刊质量提升建议

提升影响因子需要系统性努力。教育导刊可以进一步加强专题策划,每个季度推出一个深度专题,邀请领域内知名学者担任特约主编。这种集中式的主题出版往往能产生集群效应,提升整期文章的引用潜力。

审稿体验的优化同样重要。现在很多作者都期待更快速的审稿流程和更专业的审稿意见。如果能将初审时间控制在两周内,给出具体中肯的修改建议,会显著提升作者对期刊的好感度。这种好感度最终会转化为更积极的投稿意愿和推荐意愿。

数字化传播值得更多投入。除了现有的知网平台,可以考虑开发期刊的移动端应用,推送最新发表的重要文章。还可以定期举办在线学术沙龙,邀请作者和读者直接交流。这些互动不仅能提升论文影响力,也能构建更活跃的学术社区。

国际视野的拓展可能带来新的增长点。增加英文摘要的篇幅和质量,与国际知名教育期刊建立文章推荐机制,都是值得尝试的方向。在全球教育研究日益交融的今天,这种开放姿态往往能带来意想不到的学术回报。