教育讯息网站有哪些?帮你快速找到最适合的学习平台,轻松获取知识

- 校园生活指南

- 2025-10-15

- 5

打开浏览器,输入几个关键词,海量教育信息瞬间呈现眼前。这种体验在二十年前难以想象。如今教育讯息网站已成为我们获取知识的重要入口,它们像数字时代的图书馆,只不过这座图书馆永远开放,藏书量无限。

1.1 教育讯息网站的定义与重要性

教育讯息网站本质上是专门提供教育相关内容的在线平台。它们汇集课程资料、学术研究、教学视频、考试资讯等资源,形成一个完整的知识生态系统。这类网站区别于普通信息平台的核心在于其内容的专业性和组织性。

记得我表弟准备考研时,每天固定浏览几个教育网站。他说这些平台提供的历年真题和备考策略,比学校里零散的复习资料系统得多。这种集中化的信息获取方式,确实能节省大量搜寻时间。

教育讯息网站的价值不仅体现在便利性上。它们打破了传统教育的地域限制,让偏远地区的学生也能接触到优质教育资源。这种知识平权的意义,可能比我们想象的更为深远。

1.2 当前教育讯息平台的发展现状

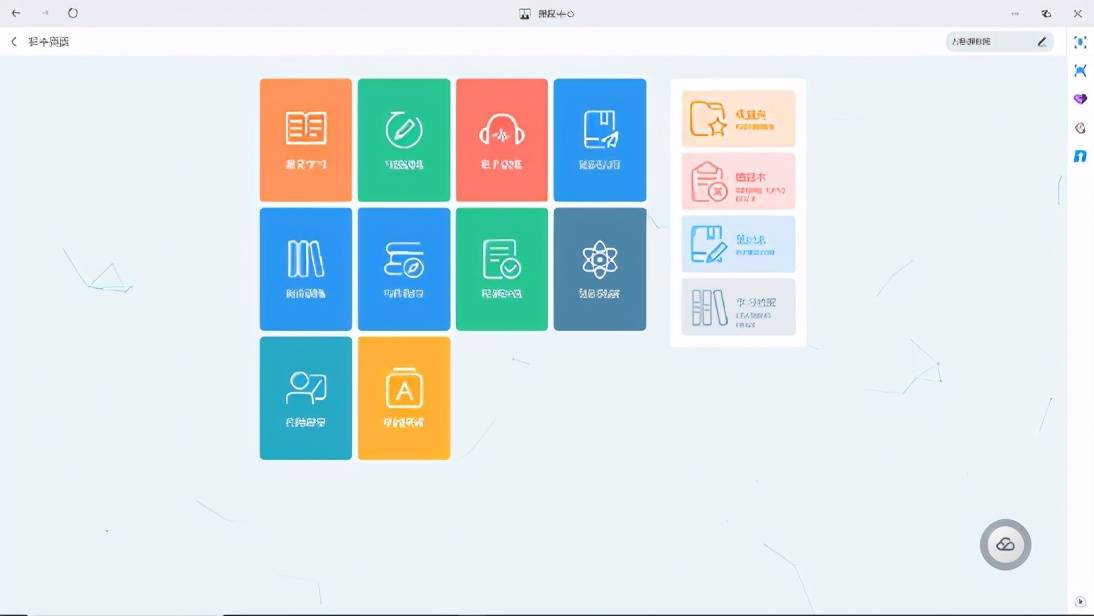

现在的教育讯息平台呈现出明显的多元化特征。从最初单纯的信息发布,发展到如今包含互动学习、智能推荐、个性化学习路径等复杂功能。这个进化过程相当迅速。

平台之间的竞争推动着服务质量的提升。许多网站开始引入人工智能技术,能够根据用户的学习习惯推荐合适内容。这种智能化服务在三年前还很少见,现在却逐渐成为标配。

移动端访问量已超过桌面端,这个转变促使教育网站必须优化移动体验。我注意到最近不少平台都推出了专属App,功能甚至比网页版更加完善。这种跨设备无缝衔接的学习体验,确实让知识获取变得更加灵活。

1.3 选择合适教育网站的关键因素

面对众多选择,如何找到适合自己的教育网站成为关键问题。内容质量永远是首要考量因素。权威机构背书、专业团队制作的内容通常更值得信赖。

用户体验直接影响学习效果。页面加载速度、界面设计合理性、搜索功能精准度,这些细节往往决定着一个网站的实际价值。有些网站虽然内容优质,但糟糕的导航设计会让用户很快失去耐心。

更新频率和互动性同样重要。停滞不更新的教育网站,其参考价值会随时间递减。而缺乏师生互动、问答社区等功能的平台,在当今注重交流的学习环境中也显得不够完善。

费用问题需要理性看待。完全免费的资源固然吸引人,但合理付费往往能获得更系统、更深入的内容。关键在于评估投入产出比,选择最符合自己需求和预算的方案。

挑选教育网站就像在知识海洋中寻找合适的航船。每艘船设计不同,航向各异,但都能带你抵达知识的彼岸。我整理了几个典型类别的代表平台,它们各自有着独特的定位和价值。

2.1 综合类教育信息平台

这类平台如同教育界的“综合超市”,从考试资讯到学习资料一应俱全。中国教育在线、知乎教育版块、百度文库教育专区都属于这个范畴。

中国教育在线给我的印象特别深刻。它覆盖了从学前教育到职业教育的全阶段信息,政策解读及时准确。去年帮我邻居查询高考改革政策时,发现它提供的分析报告比许多媒体都要专业。这类平台的优点是信息全面,适合需要广泛了解教育动态的用户。

知乎教育版块则展现了社区化学习的魅力。真实用户分享的学习经验和技巧往往比官方指南更接地气。不过这种开放平台的内容质量参差不齐,需要使用者具备一定的信息甄别能力。

综合类平台的通病是深度不足。它们能帮你快速建立认知框架,但想要深入某个专业领域,还需要更专门的资源。

2.2 专业学科资源网站

当你的学习进入专业阶段,就需要更精准的工具。数学爱好者可能会喜欢MathType,物理学习者可能更常访问物理研究所官网,而语言学习者则离不开沪江网这类垂直平台。

专业网站的魅力在于深度。它们提供的资源往往经过严格筛选,错误率较低。我记得大学时做物理实验,教授推荐的几个专业网站给出的数据参数,比通用搜索引擎找到的要精确得多。

这类平台的用户界面通常不太友好。它们的设计重点放在内容呈现而非用户体验上。初次使用可能需要时间适应,但一旦熟悉,就会发现其中蕴含的专业价值。

专业资源的更新速度也值得关注。前沿学科的内容更新极快,选择那些与学术机构保持同步的网站尤为重要。

2.3 在线学习与课程平台

慕课(MOOC)的兴起彻底改变了知识获取方式。中国大学MOOC、学堂在线、网易公开课等平台,让任何人都有机会聆听名校课程。

这些平台最大的优势是系统化。它们将零散的知识点整合成完整的学习路径,配合作业和考核机制,模拟真实的课堂体验。我曾在某个慕课平台完整学习过一门编程课程,那种循序渐进的学习体验,确实比自学效果好很多。

不过在线课程完成率一直是个问题。缺乏面对面监督,需要学习者有极强的自律性。选择那些提供学习社群和助教答疑的平台,能在一定程度上缓解这个问题。

付费课程与免费资源的平衡也需要考量。有些平台的免费课程已经足够基础学习,而专业技能提升可能值得投资付费内容。

2.4 教育政策与新闻网站

教育不只是学习知识,还要了解规则变化。微言教育、中国教育新闻网这类平台,专注于政策解读和行业动态。

政策类网站的价值在于前瞻性。它们能帮助你把握教育发展方向,做出更明智的学习规划。比如新高考改革政策发布时,这些网站的深度解读比普通媒体的报道更有参考价值。

这类网站的内容相对严肃,阅读需要更多耐心。但它们提供的信息往往直接影响教育选择,比如升学政策、资格考试改革等。

更新速度是这类平台的核心竞争力。政策信息具有时效性,选择那些与官方同步更新的网站至关重要。有些平台还会邀请专家进行政策影响分析,这些深度内容对长期规划特别有帮助。

每个类别的网站都在解决特定的需求。没有绝对的最好,只有最适合。理解它们的特性和差异,能帮助你在需要时快速找到合适的知识入口。

拥有再好的工具,不会使用也是徒劳。教育网站就像一套精密的导航系统,懂得操作的人能精准抵达目的地,而新手可能还在原地打转。我见过太多人订阅了各种学习平台,最后却让账号在收藏夹里积灰。

3.1 根据学习目标选择适合平台

不同的学习目标需要匹配不同的平台特性。准备考试的人应该关注题库更新频率,而兴趣学习者可能更看重内容的趣味性。

短期应试需求最适合专项突破型网站。比如备考公务员时,我发现某些平台会专门分析历年真题规律,这种针对性训练比泛泛学习效率高很多。这类平台通常有明确的时间节点和进度提醒,能帮你保持备考节奏。

长期能力提升则需要系统化学习资源。想系统掌握一门外语,就需要选择那些提供完整课程体系和进阶路径的平台。零散的学习很难形成知识网络,这也是为什么很多人学了很多年英语仍然无法流利交流的原因。

职业转型者应该重点关注技能认证类平台。现在很多IT技能学习网站提供的认证证书在就业市场具有相当认可度。选择时要考察证书的行业认可度,以及课程内容与岗位要求的匹配程度。

3.2 教育网站使用技巧与建议

单纯浏览网页不等于有效学习。我总结了一些实用技巧,或许能提升你的学习效率。

建立个人知识管理系统特别重要。可以用笔记软件同步记录各个平台的学习心得,避免知识碎片化。我自己习惯用标签来分类不同来源的学习内容,这样回顾时能清晰看到知识体系的构建过程。

互动参与往往比被动吸收效果更好。在慕课平台提问、在社区分享学习笔记,这些互动不仅能巩固知识,还能获得反馈。有个朋友在编程学习平台上持续分享学习日志,后来收到了好几份工作邀请。

定期回顾学习数据也很有帮助。大多数学习平台都会记录你的学习时长、进度和成绩变化。分析这些数据能发现自己的学习模式,及时调整策略。比如发现自己在某个时间段学习效率最高,就可以固定这个时段进行重要内容的学习。

3.3 未来教育讯息平台发展趋势

教育科技正在快速演进,了解趋势能让你更早适应新的学习方式。

个性化推荐会越来越精准。现在的平台还停留在“你可能喜欢”的初级阶段,未来会根据你的学习习惯、知识盲区甚至情绪状态来调整内容推送。这就像有个私人教师随时关注你的学习状态。

虚拟学习社区的沉浸感会更强。我试用过一些初具雏形的VR学习平台,那种在虚拟实验室操作实验的感觉确实很震撼。虽然目前技术还不够成熟,但这种方向值得关注。

微学习模式正在兴起。把知识分解成5-10分钟的碎片化单元,更适合现代人的注意力特点。不过要注意的是,微学习需要配合系统的知识框架,否则容易陷入知道很多却无法应用的困境。

3.4 免费与付费资源的合理搭配

完全依赖免费资源或盲目购买付费课程都不明智。关键在于找到平衡点。

免费资源最适合入门探索和补充学习。当你想了解一个新领域时,先用免费课程试水是个明智选择。很多平台的免费内容已经足够建立基础认知。我学数据分析时就是先完成了几门免费入门课,再决定是否继续深入。

付费课程的价值在于系统性和服务保障。优质的付费课程通常有更完善的教学设计、作业批改和答疑服务。选择时要重点考察课程提供的附加服务,而不仅仅是内容本身。

混合使用不同平台的资源往往效果更好。可能会在一个平台学习理论基础,在另一个平台完成实战练习,再通过第三个平台获得认证。这种组合策略能最大化利用各平台的优势。

记得定期清理不再使用的平台订阅。很多人在多个平台重复购买相似课程,这不仅是金钱浪费,还会造成选择困难。每个季度审视一次自己的学习资源,保持精简高效的状态。