2020教育时事热点新闻:政策变革与在线教育如何解决家长择校焦虑和学生学习负担

- 学习经验笔记

- 2025-10-13

- 6

那年春天,我路过家门口的小学,发现操场上的孩子们正在用全新的方式上体育课。老师们不再喊着传统的口令,而是通过游戏化的活动培养孩子们的运动兴趣。这个细微的变化,正是2020年教育政策变革的一个缩影。

义务教育阶段政策调整

“减负”成为这一年的关键词。各地陆续出台具体措施,严格控制作业总量,小学一二年级不布置书面家庭作业,其他年级每天作业时间不超过60分钟。记得有位家长朋友告诉我,现在孩子放学后终于有时间看自己喜欢的课外书了。

招生制度改革也在稳步推进。义务教育阶段坚持免试就近入学,民办学校与公办学校同步招生。这项政策让择校热明显降温,更多家庭开始关注学区房以外的教育选择。

课程设置方面,劳动教育被纳入义务教育必修课程。学生们每周至少有一节课时间参与校园保洁、种植养护等实践活动。这种改变让孩子们在书本知识外,获得了更多生活技能的锻炼。

高等教育改革新举措

“双一流”建设进入深化阶段。高校在人才引进、学科建设方面获得更多自主权。某重点大学的院长曾向我透露,他们现在可以更灵活地设置跨学科课程,这对培养复合型人才非常有利。

考试招生制度迎来重要调整。部分高校开展“强基计划”试点,聚焦国家重大战略需求,选拔培养基础学科拔尖创新人才。这项改革打破了唯分数论的录取模式,为有特长的学生提供了更多机会。

学分制改革逐步推开。高校间学分互认成为可能,学生跨校选课、跨专业学习的障碍正在减少。这种弹性学制让学生能够根据自身兴趣和发展需求,定制个性化的学习路径。

职业教育发展政策支持

“职教20条”的实施让职业教育迎来春天。政府投入专项资金改善职业院校办学条件,实训基地建设得到加强。我参观过一所职业技术学校,他们的智能制造实训室设备之先进,完全不输大型企业。

产教融合成为新趋势。职业院校与企业合作开设“订单班”,根据企业需求定制培养方案。这种模式让学生毕业即就业,企业也获得了急需的技术人才。

职业技能等级证书制度全面推行。“1+X”证书制度让学生在获得学历证书的同时,可以取得多个职业技能等级证书。这种设计拓宽了职业院校学生的就业渠道,提升了他们的职场竞争力。

教育政策的变革从来不是一蹴而就的。这些调整看似细微,却在悄然重塑着我们的教育生态。从义务教育到高等教育,再到职业教育,每个环节都在向着更加人性化、多元化的方向迈进。这场静悄悄的革命,正在为下一代创造更广阔的发展空间。

2020年3月的一个早晨,我被邻居家传来的朗朗读书声惊醒。推开窗一看,对面楼的小朋友正对着电脑屏幕大声跟读英语——这是在线教育突然闯入每个家庭的真实写照。

疫情期间在线教育普及

那个春天,全国两亿多学生同时把课堂搬到了网上。我侄女所在的班级,第一天网课只有一半学生按时上线,老师们不得不挨个打电话提醒。一周后,全班学生已经能熟练使用各种在线学习工具。

技术门槛的降低让在线教育快速渗透。许多家庭第一次安装了视频会议软件,爷爷奶奶也学会了操作平板电脑辅助孩子学习。这种被迫的数字化适应,反而加速了教育模式的转型。

农村地区的网络课堂建设令人印象深刻。我曾在云南偏远山区看到,当地电信部门专门为教学点架设了临时基站,确保每个孩子都能参与线上学习。这种基础设施的快速响应,为教育公平提供了新的可能。

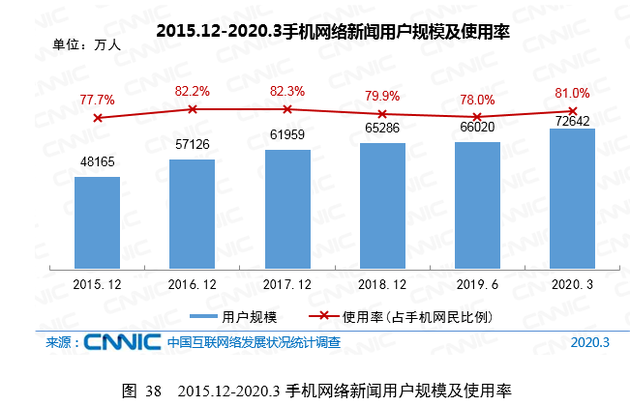

在线教育平台发展现状

市场格局在几个月内完成洗牌。老牌教育机构迅速转型,新兴平台凭借技术优势快速崛起。记得有家初创公司,其开发的互动白板功能让线上教学体验几乎媲美线下课堂。

资本市场的热情超出预期。某在线教育平台在疫情期间用户量增长300%,获得多轮融资。这种爆发式增长也带来行业洗牌,部分中小机构因无法适应线上模式而退出市场。

教学内容呈现多元化趋势。除了传统的学科辅导,编程、美术、音乐等素质类课程也大量上线。我关注的一个书法教学账号,其线上学员数量甚至超过了线下十年的总和。

在线教育质量监管挑战

教学效果评估成为新课题。有老师向我反映,线上考试时很难确保学生独立完成。各学校开始尝试使用AI监考系统,但这种技术解决方案又引发了隐私保护的讨论。

师资标准亟待统一。部分平台为快速扩张,降低了对教师的审核标准。某家长群里经常分享“避坑指南”,帮助大家识别那些资质存疑的线上教师。

课程内容监管面临压力。海量的在线教学资源中,偶尔会出现知识性错误或不当内容。教育部门开始建立线上课程备案制度,但监管速度仍跟不上内容生产的速度。

屏幕那端的教学现场,正在重塑我们对教育的理解。当技术让知识的传播不再受时空限制,我们既看到了教育普惠的曙光,也需要正视随之而来的新挑战。这场突如其来的线上教育实验,或许正在书写未来教育的新篇章。

去年秋天,我在西部某县城的中学听课,教室后排的男孩正用布满冻疮的手认真记笔记。课间他告诉我,这是他们学校第一次有专业的英语老师——这个细节让我久久难忘。

教育资源区域均衡配置

城乡之间的教育鸿沟正在被技术填平。那所县城中学接入了省级优质课程资源,学生们通过直播能与省重点中学同步上课。校长说,这套系统让他们的本科上线率提升了近十个百分点。

教师轮岗制度展现出独特价值。我认识的一位特级教师,去年主动申请到农村学校支教一年。她带去的不仅是教学方法,还有整个教研组的支持。这种“输血”与“造血”并重的模式,让优质教育资源真正流动起来。

基础设施建设持续改善。在走访过的偏远地区,最美的建筑往往是学校。新建的塑胶跑道、多媒体教室、实验室,这些硬件投入让农村孩子享受到了与城市相近的学习环境。

特殊群体教育保障措施

随迁子女的就学门槛显著降低。北京某区取消了五证要求,简化了入学流程。我见证过一个农民工家庭的孩子,在政策调整后顺利进入公办学校,脸上的笑容特别灿烂。

残疾儿童的教育权利得到更好保障。某特殊教育学校开发了适合不同障碍类型学生的教学方案。他们的老师告诉我,现在每个孩子都能获得个性化的支持计划,这是过去难以想象的。

留守儿童关爱体系逐步完善。很多乡村学校建立了亲情视频室,让孩子们能定期与父母视频通话。心理辅导课程也纳入日常教学,帮助这些孩子建立健康的情感联结。

教育扶贫政策实施成效

定向招生计划改变了许多家庭的命运。我采访过一个来自贫困山区的女生,她通过专项计划考入了重点大学。她说这是村里第一个考上重点大学的孩子,整个寨子都为她骄傲。

职业教育扶贫展现独特优势。某职业技术学校与当地企业合作,开设了特色专业。毕业生基本都能就地就业,实现了“一人就业,全家脱贫”的目标。

营养改善计划惠及千万学生。在西南某省,农村义务教育阶段学生每天都能吃到免费营养餐。当地的校长说,这个计划不仅改善了孩子们的健康状况,还提高了出勤率。

教育公平从来不是整齐划一,而是让每个孩子都能获得适合自身发展的机会。当我们看到偏远山区的教室里亮起智慧的光芒,当特殊群体的孩子露出自信的笑容,这些温暖的瞬间都在告诉我们:教育均衡发展的道路,我们走对了方向。

去年三月,我在家看着侄女通过视频与澳大利亚的外教练习口语。屏幕那头是悉尼的清晨,这边是北京的午后,两个时区的师生在虚拟教室里自如交流。这种场景在2020年变得稀松平常,却深刻改变着我们对教育空间的认知。

国际教育交流新态势

疫情重塑了留学格局。我认识的一位留学顾问说,去年她处理的延期入学申请比往年多了三倍。但有意思的是,线上交换项目反而呈现爆发式增长。许多高校推出了跨国线上课程,学生们在家就能修读海外名校的学分。

中外合作办学找到新路径。上海某高校与英国院校合作的联合学院,创新性地采用双校区模式。学生在国内完成前两年学业,这个设计在特殊时期保障了教育连续性。我接触过的一位学生说,虽然暂时去不了英国,但课程体系完全与国际接轨。

国际学术交流转向云端。记得参加过一个在线国际教育论坛,与会者来自十三个时区。尽管少了咖啡时间的面对面交流,但线上平台让更多发展中国家学者参与进来。这种变化或许会永久改变学术交流的形态。

教育科技创新应用

AI助教开始走进真实课堂。北京某中学的英语老师向我展示他们的智能批改系统,能准确识别学生作文中的语法错误,甚至给出修改建议。这位老师说,技术把教师从重复性工作中解放出来,让他们更专注于个性化指导。

虚拟实验室打破资源壁垒。西部某高校引入了VR化学实验平台,学生们戴上头盔就能操作昂贵或危险的实验。我试过一次虚拟的DNA提取实验,沉浸感让人忘记这只是在屏幕上进行。

区块链技术应用于学分认证。某教育科技公司开发了学分银行系统,记录学生的学习轨迹。这个系统可能改变传统的学历认证方式,让终身学习更加便捷可信。

未来教育发展趋势展望

混合式学习可能成为新常态。我观察到很多学校都在保留线上教学的优势,比如某重点中学把优质的直播课资源开放给结对帮扶的农村学校。这种模式既发挥了网络教育的辐射力,又保留了线下互动的情感温度。

个性化学习路径将更普及。接触过一个自适应学习平台,它能根据学生的答题情况动态调整习题难度。这种技术让因材施教从理念走向实践,每个孩子都能按照自己的节奏前进。

教育边界日益模糊。去年参加的一个教育科技展上,我看到企业培训课程向中小学生开放,大学先修课进入中学课堂。学习正在变成贯穿一生的旅程,而不仅仅是人生某个阶段的任务。

教育创新从来不是简单地用技术替代传统,而是在保留教育本质的同时,打开更多可能性。当我们看到农村孩子通过屏幕与世界对话,当不同国家的学生在云端协作完成项目,这些画面都在提醒我们:教育的未来,正在以更开放、更智能的方式向我们走来。