2021教育时事盘点:政策变革如何减轻学生负担与重塑学习体验

- 学习经验笔记

- 2025-10-12

- 3

那个夏天,我路过小区门口的培训机构时注意到一个变化。原本挤满学生的教室突然安静下来,橱窗里花花绿绿的招生广告也消失了。这可能是2021年教育政策变革最直观的体现。

"双减"政策全面实施与影响

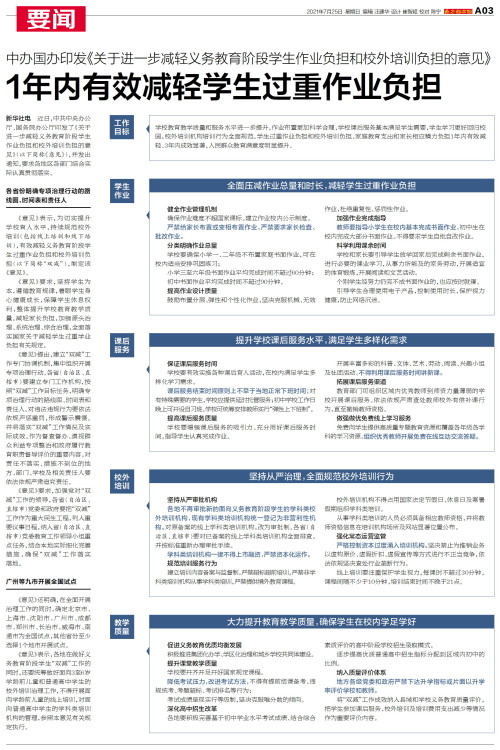

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。这份文件像一块投入平静湖面的石子,在教育领域激起层层涟漪。

政策明确规定要全面压减作业总量和时长,同时从严治理校外培训机构。我记得有位家长朋友告诉我,她孩子的数学辅导班突然停课,机构负责人无奈地表示无法继续运营。学科类培训机构迎来寒冬,许多知名教育企业开始大规模裁员和业务转型。

学生课业负担确实有所减轻。周末的公园里出现了更多家庭出游的身影,孩子们脸上的笑容也轻松了许多。但家长们的焦虑并未完全消除——他们开始寻找家教、小班课等替代方案,教育焦虑以另一种形式延续。

职业教育法修订与产教融合推进

2021年4月,全国人大常委会启动职业教育法修订草案的二次审议。这是该法自1996年颁布以来的首次大修,标志着职业教育地位的显著提升。

修订草案明确提出职业教育与普通教育具有同等重要地位。我认识的一位职业院校老师对此感触颇深:“以前家长总觉得读职校低人一等,现在政策导向正在改变这种观念。”

产教融合成为职业教育发展的关键词。多地开始探索中国特色学徒制,企业与学校共同制定培养方案。有家企业与当地职院合作开设的订单班,学生毕业后直接进入企业工作,实现了“入学即就业”的无缝衔接。

教育评价体系改革与素质教育深化

2021年,教育评价改革持续深化。破除“唯分数论”不再是口号,多地高中招生制度开始调整综合素质评价的权重。

体育、美育受到前所未有的重视。我侄子所在的学校每天保证一小时体育活动时间,音乐、美术课程也不再是“副科”。这种变化令人欣慰,孩子们的发展更加全面多元。

高考改革也迈出新步伐。“强基计划”进一步完善,部分高校招生开始强化对学生综合素质的考察。有高中老师分享说,他们现在更注重培养学生的创新能力和批判性思维,而非单纯追求高分。

教育政策的这些变革正在重塑中国教育的生态。它们不仅仅是条文修改,更是教育理念的深刻转变。从过度关注分数到重视全面发展,从千军万马挤独木桥到构建人才成长立交桥,2021年无疑是中国教育转型的关键一年。

去年某个深夜,我偶然打开手机里的在线教育APP,发现界面上的课程推荐完全变了样。曾经铺天盖地的学科辅导广告不见了,取而代之的是编程、设计、职场技能类课程。这个细微变化背后,是整个在线教育行业的深刻变革。

K12在线教育行业转型与调整

2021年的K12在线教育领域经历了一场剧烈震荡。随着“双减”政策落地,曾经火热的学科培训市场迅速降温。我有个在在线教育公司工作的朋友,他们团队几乎一夜之间从小学数学课程转向了素质教育内容研发。

各大教育机构纷纷寻求新的生存路径。学而思培优宣布停止义务教育阶段的学科类培训服务,新东方转向素质教育、职业教育和国际教育领域。这种转型并不轻松,许多企业面临着业务重构和人员调整的阵痛。

家长们的选择也在发生变化。周末的线上课程表上,编程、美术、音乐等素质教育课程逐渐取代了数学、英语等学科辅导。有位家长告诉我,她现在更愿意让孩子在线上学习机器人编程,而不是没完没了地刷数学题。

职业教育与终身学习平台崛起

职业教育在2021年迎来了爆发式增长。政策支持与市场需求双重驱动下,在线职业教育平台如雨后春笋般涌现。我记得下载了一个职场技能提升APP,里面的课程从数据分析到短视频制作,覆盖了各个热门职业领域。

终身学习理念逐渐深入人心。越来越多职场人士利用碎片时间在线上充电。有个30多岁的设计师朋友,每天晚上都会花一小时学习UX设计课程。她说:“现在技术更新太快,不学习就会被淘汰。”

企业培训市场也在向线上迁移。许多公司开始采用在线学习平台进行员工培训,既节省成本又提高效率。这种趋势推动了B2B在线教育服务的快速发展。

教育信息化与智慧校园建设加速

疫情常态化催生了教育信息化的加速推进。2021年,各地学校都在加快智慧校园建设步伐。我参观过一所中学的智慧教室,老师通过智能平板就能实现与每个学生的互动教学。

线上教学平台功能不断完善。从最初的简单直播授课,发展到现在的智能作业批改、学情分析、个性化推荐等多元化功能。有老师感慨地说,现在的线上教学平台已经能很好地辅助课堂教学了。

教育新基建投入持续加大。5G、人工智能、大数据等技术在教育领域的应用更加深入。一些学校开始尝试虚拟实验室、AR教学等创新模式,为传统教育注入了新的活力。

在线教育的这场变革不仅仅是商业模式的调整,更是教育形态的进化。从单纯的知识传授转向能力培养,从标准化教学转向个性化学习,在线教育正在重新定义学习的边界。这种变化或许正是教育本该有的样子。

那天在小区门口,我听见两位家长的对话让我印象深刻。“现在孩子上学真是省心多了,不用再为补习班奔波。”另一位家长点头回应:“是啊,连老师都说现在教学环境更纯粹了。”这些日常对话折射出2021年教育领域正在发生的深刻变化。

教育公平与资源均衡发展议题

教育公平在2021年成为社会关注的焦点。许多地区开始推行教师轮岗制度,让优质教育资源流动起来。我认识的一位特级教师去年被派往郊区学校任教一年,她告诉我那里的孩子和城里学生一样渴望知识,只是缺少好老师。

城乡教育差距逐步缩小。通过线上教育平台,偏远地区的学生也能听到名师授课。有次我观看了一场线上公开课,屏幕另一端坐着来自十几个省份的学生,这种场景在几年前还难以想象。

学区房热度出现明显降温。随着多校划片、教师交流等政策的推进,家长们对名校的执念有所减弱。有位朋友原本打算换学区房,最后选择留在原来的小区,他说:“现在各个学校的差距正在变小。”

教师队伍建设与师德师风建设

教师职业吸引力持续增强。2021年教师资格考试报名人数再创新高,反映出教师这个职业正在获得更多认可。我表妹去年刚考上教师编制,她说现在当老师不仅待遇提升,社会地位也更高了。

师德师风建设力度空前。教育部门出台了一系列规范教师行为的文件,从课堂教学到课外辅导都有明确要求。记得有位老教师感慨,现在教师这个职业需要更高的专业素养和道德标准。

教师培训体系更加完善。线上线下相结合的培训模式,让教师能够持续提升教学能力。我参加过一场教师研修活动,看到许多老师都在认真学习新的教学方法和教育理念。

疫情常态化下的教育应对策略

线上线下融合教学成为新常态。2021年,大多数学校都建立了成熟的线上教学备用方案。有次突降暴雨学校停课,我侄女所在班级立即转为线上教学,课程一点都没耽误。

心理健康教育得到前所未有的重视。疫情期间,学校普遍加强了心理辅导课程。我注意到孩子的学校每周都有心理健康课,老师会教学生如何调节情绪、应对压力。

家校合作更加紧密。通过各类线上平台,家长可以随时了解孩子在校情况。有位班主任告诉我,现在与家长的沟通比以往任何时候都更频繁、更有效。

这些变化不是突然发生的,而是在政策引导、技术进步和社会共识共同作用下逐步形成的。教育正在回归其本质——不是竞争的工具,而是每个人成长的必要养分。这种转变可能需要时间,但方向已经明确。